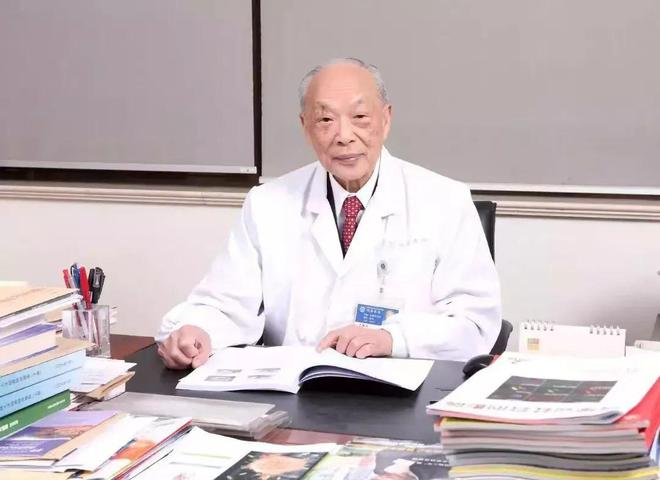

当过医生,在抗美援朝前线立过二等功,搞过基础研究,学过中医,当过半农半读医专的教师,甚至做好了在农村当一辈子赤脚医生的准备……王振义前半生的履历,可以用丰富而跌宕来形容。

在很多人眼里,王振义又无疑是幸运的。 从血液病内科医生,到“人类癌症治疗史上应用诱导分化疗法获得成功的第一人”,他只花了8年。

面对这份“幸运”,他曾坦言,这是“上帝给的机会”。“但是,幸运是有前提的,这就是,在什么情况下,上帝会给你一个机会。”

1978年,已经54岁的王振义, 在时隔20余年后终于得以重拾“攻克白血病”的梦想,开始 投入对急性早幼粒细胞白血病(APL)的研究。

这 是一种最凶险、病情恶化最快、致死率最高的白血病,若不及时治疗,90% 的患者将在半年内失去生命,最快的只要3天。 在国外研究的启发下,他 大胆地提出了用诱导分化的方法来“改造”癌细胞的想法 。

随后,王振义向瑞金医院(上海交通大学医学院附属医院之一)申请了一间只有四五平方米的实验室,从此一头扎进茫茫无际的探索中。为了攻克难题,只要不查房、不问诊,他就埋头查阅国内外文献,凯发K8一触即发或沉浸在实验室,每天早出晚归,没有给自己放过一天假。然而测试了无数种方案与药品,他和团队却始终不得其法。

这种日复一日的挫败,持续了5年。 1983 年,顶着巨大压力的王振义,终于 见到了曙光 —— 在显微镜下观察,“急性早幼粒细胞”在“全反式维甲酸”的作用下,顺利分化成了正常细胞。 一年后,这种分化诱导效果在体外实验中已确认无疑,但距离临床有效间仍有一段路要走。

1986年,上海市儿童医院一名5岁的APL患儿生命垂危,多方医治无效。为了争取一线生机,王振义赌上了自己的职业生涯,征得患儿父母的同意,决定采用尚在试验阶段的全反式维甲酸治疗方案。仅仅一周过后,奇迹出现了!孩子的病情出现好转,一个月后症状完全缓解。

同年里,奇迹一个接一个出现,24例患者的 病情完全缓解率超过了90%。1988年, 王振义将相关成果写成论文,发表在国际血液学权威学术期刊《血液》上,立即在世界范围引起轰动, 迄今 已是全球百年来引证率最高和最具影响的86篇论文之一。

不愿止步的他,此后又带领学生不断完善治疗方案,创新性地提出“全反式维甲酸联合三氧化二砷的协同治疗方案”,并从分子生物学角度找出疾病发病机理和药物作用的机制,使得这种最为凶险的白血病从以往仅10%的5年生存率,提高到94%的高生存率,成为人类肿瘤治疗史上第一个可被治愈的肿瘤。

法、日、美等国科学家,凯发K8一触即发随后也相继重复出了类似的高缓解率。白血病治疗的“上海方案”从此诞生,被誉为“新中国对世界医学的八大贡献”之一。

更多的荣誉如潮水般涌来:1994年,王振义的胸前挂上了国际肿瘤学界最高奖——凯特林奖的奖牌,成为首位获此奖项的亚洲人;同一年,他当选中国工程院院士;2009年,美国“临床指南”将全反式维甲酸治疗方法定为规范性治疗方案;

2011年,已86岁高龄的他,被授予国家最高科学技术奖; 为表彰其贡献,2012年6月4日,国际 小行星中心第77507号公报,将第43259号小行星永久命名为“王振义星”……

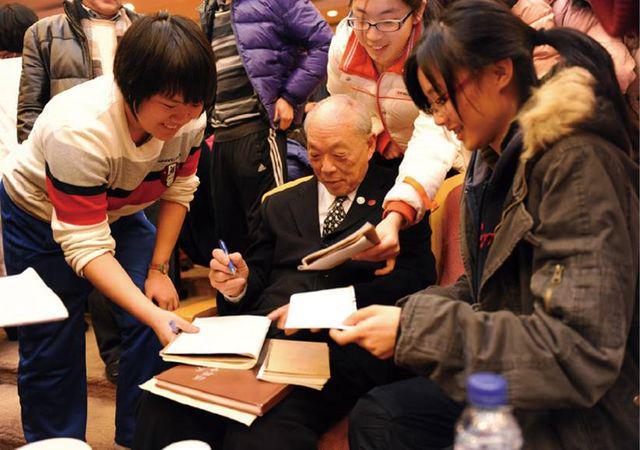

他曾担任上海第二医学院教师,承担过内科基础、血液学、病理生理学等教学工作,也当过原上海第二医科大学的校长。从1978年开始招收首期研究生的他,一共带教了50余名硕博生。中国科学院院士陈竺、陈国强,中国工程院院士陈赛娟,均出自他的门下。

在课堂上,他习惯采用“启发式”的教学方法,讲解起医学知识总是深入浅出,对自己的临床经验毫无保留。作为导师,从实验基础、专业英语到前沿动态, 他对学 生的指导和关怀也总是竭尽所能、无微不至。

他每次都坚持把自己的学生列为论文的第一、第二作者,而把自己排在最后,甚至不参加署名;在人才培育 上 ,为了让优秀的中青年人才尽早地脱颖而出,他率先 提出了“破格晋升”的设想 ……

72岁时,王振义坚持要学习使用电脑和上网,学会以后,每天都要在网上查阅医学文献三四个小时以上。 他说: “为人师表,我不能老拿旧知识去糊弄年轻人。 让他们看到我的学问在不断上进,他们也会受到激励,不断学习。 ”

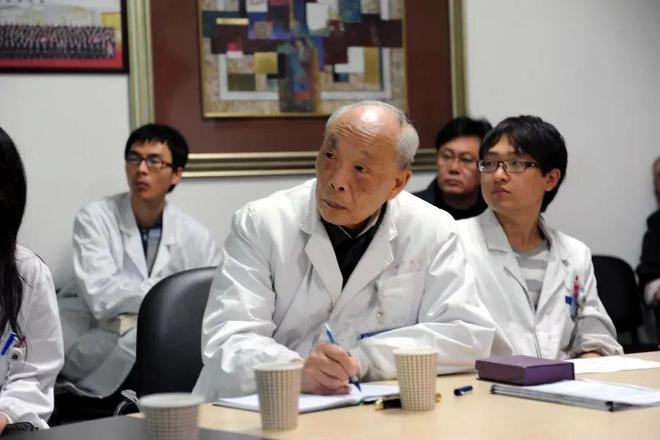

直到年届百岁,早已白发苍苍的他,生活的重心仍然围绕着临床和教学——每周初由学生提交临床上遇到的疑难病例形成“考卷”,他在一周内搜索全球最新文献资料,不断学习、思考、分析后做出“答卷”,并制成PPT,在每周四与学生一起交流。

这种特殊的教学查房方式始于2001年,被王振义称为“开卷考试”,已经风雨无阻地延续了20余载。他笑嘻嘻地解释,这样“益处多多,可以打发时间,还可以预防老年痴呆。”

为了对病人负责,他除吃饭休息外,通常会从早上起床后,一直看资料到晚上9点多,有时候半夜有了灵感,还会从卧室跑到书房。即便因此摔过两跤,他仍乐此不疲,甚至在吸氧治疗、服用止痛片后坚持参与查房。

王振义还曾打趣,自己做的是“网络转化医学”。“学生们临床科研工作太忙了,没空广泛阅读文献,就由我来替他们泛读,然后精选给他们细读,由他们应用于临床。我来做他们的拐杖。”

目前,作为“开卷考试”结果的汇编,《疑难病例讨论集》已经出版了三册。 但王振义认为,这并不是一本属于他的专著。 他将该书署名为“瑞金医院血液科”,决意不收稿费、版权费。

在他看来,找到答案的瞬间,“把不知道的事变成知道”,便足够快乐。 每到这时,放一段交响乐,再玩一会儿电脑纸牌游戏,便成了他最惬意的享受。

在王振义的书桌里,珍藏着一份印着 原震旦大学医学院(上海交通大学医学院前身)毕业生宣誓词的A4纸 。

他将其中的两句话手动加粗—— “余于病者当悉心诊治,不因贫富而歧视,并当尽瘁科学,随其进化而深造,以期造福于人群”“余于正当诊金之外,绝不接受不义之财”,从此用尽一生来恪守。

他家的客厅里,常年挂着一幅《清贫的牡丹》。那是他从老友画室一眼看中的。他说,“我一看这个图就觉得很有意思,它不是非常红,非常艳,而是非常清淡。我觉得作为一个人就是这样,你要有进取的雄心,但要对名利等一些问题看得淡。”

王振义是这样说的,也是这样做的。 沉淀在他精神底色中的医者仁心与淡泊名利, 同时在他的许多选择上得以显现。

他住的房子,实则是医院提供的单元房,并与医院约定等自己百年之后归还,子女不得继承。数十年里,他坚持向上海慈善基金会捐款,也常接济患者及其家属,甚至在遗嘱上写明将所有的积蓄留给有需要的病人。

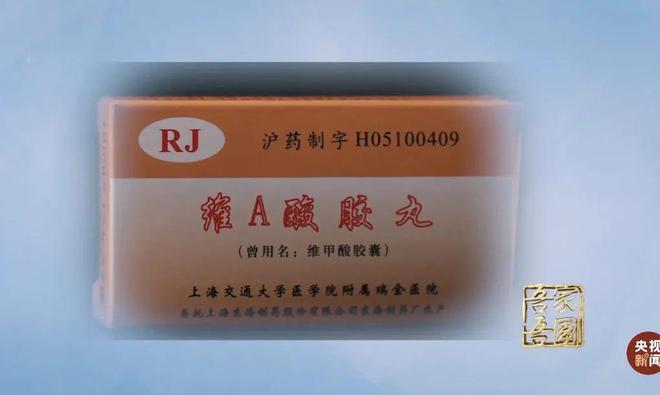

为了让患者都吃得起治疗APL的药,他从没想过申请专利。如今,这盒救命的特效药仅售290块,并被纳入国家医保。而其他类似的抗癌药,价格动辄数万元。每当有人问起他是否估算过放弃专利的损失,他都目光坚定,“钱或名誉的事,我不会去想。我只想病人能好。”

他的一生获奖无数,但几乎每一次获奖,都会将大部分奖金捐出: 1996年,王振义获“求是”杰出科学家奖,将100万元奖金中的40万元捐给医院、40万元捐给学校凯时k8官网、10万元捐给他所在的上海血液研究所;

2011年,他将国家最高科学技术奖奖金中的450万元捐给医院,其余的50万分别赠予参加全反式维甲酸研究的团队成员; 2020 年, 再获未来科学大奖“生命科学奖”的他 ,又一次把 350万元 奖金 全部捐赠给扶贫基金会 ……

这样的仁慈和慷慨令人钦佩。同样值得叹服的,还有他对医学几乎贯穿一生的热情和生命力——他1924年生于上海,7岁时便萌发了学医志向,直到100岁仍未真正结束自己的职业生涯。

而即便功成名就,王振义最喜欢的,依旧是别人称他一声微不足道的“王医生”。他说,“几乎从第一天穿上白大褂起,我就真心喜欢这个职业,尤其喜欢为病人解决问题后 的 那种 ‘当医生的成就感’。”

回看自己的一生,王振义脑海中的想法也十分简单 ,像是千帆过尽之后,一汪平静的水面—— “我这一辈子看好了一种病,而我最遗憾的是只看了这一种病”。